Se dice de mí... Que soy arrogante. Que soy frívolo. Que soy inseguro. Que soy un italiano que habla español y se cree británico. Que desprecio a mis vecinos de América latina por su sangre indígena y su aspecto mestizo. Que tengo una pelota de fútbol en la cabeza o la cabeza en una pelota de fútbol. Que gasto fortunas en cirugías estéticas, ropa y psicoanálisis. Que vengo del país de las mujeres más bellas, bulímicas y anoréxicas casi todas ellas. Que sonrío al cielo cuando hay relámpagos, porque pienso que Dios está fotografiándome. Que duermo poco, fumo mucho y ceno demasiado tarde. Que podría suicidarme si me arrojara desde lo más alto de mi ego, el pequeño argentino que todos llevamos dentro.

La fama no es cuento: "En la que se ha denominado, a veces, la ciudad más neurótica del mundo, tal vez sea lógico que reine Woody Allen -escribe Anthony Faiola, corresponsal de The Washington Post-. Es cierto. En la ligeramente paranoica, a menudo hipocondríaca y siempre atormentada de culpa capital argentina, que ostenta el mayor número de psicoanalistas per cápita del planeta, el excéntrico actor y director es lo que Jerry Lewis a los franceses: uno de los pocos norteamericanos proclamado genio".

La fama no es nueva: "Durante mucho tiempo, los argentinos estuvieron orgullosos de su arrogancia, quizá como una manera de ocultar sus inseguridades acerca de su verdadera identidad -rubrica Calvin Sims, corresponsal de The New York Times-. Hacen gala de su origen y cultura europeos ante sus pares latinoamericanos. Pero las reformas sociales y económicas sugieren que ya no merecen la reputación de altivos".

La fama cunde: "El mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale -dice un humorista mexicano-. Sienten que son iguales al resto de los mortales sólo cuando tienen complejo de inferioridad. A un taxista del Distrito Federal le tocó llevar a uno, camino a Cuernavaca, que quería comprobar desde la montaña cómo se veía la ciudad sin él".

La fama sorprende: "Miran fútbol en plena temporada de basquetbol -observa Rick Jervis, redactor de El Nuevo Herald, de Miami-. Comen morcillas, salchichas hechas con sangre. Manejan como el peor chofer, pero a diez veces la velocidad".

La fama hostiga, y los argentinos terminan siendo bichos raros. Tan raros que, en algunos casos, la gente de las provincias trata de no ser confundida con los porteños, destinatarios no asumidos de las bromas más frecuentes. Todas ellas están vinculadas con su presunta superioridad: "Jesús era tan humilde que nació en Belén pudiéndolo hacer en Buenos Aires", ponen en boca de ellos.

"Macanudo, che"

A los oídos de los extranjeros, especialmente de los latinoamericanos, suena extraño el cantito que perciben cuando habla un argentino, porteño en especial, y el uso de palabras inusuales fuera de Buenos Aires, como che, pibe, viste (latiguillo con signo de pregunta) y macanudo.

"Macanudo, che", justamente, terminó repitiendo en su casa un taxista puertorriqueño de Nueva York que, por hablar español, fue contratado durante una semana por una pareja de argentinos: "Mi mujer me decía algo y yo le respondía macanudo, che -sonríe José González-. Entonces, ella apagó el televisor, me miró fijo y me preguntó qué quería decir macanudo, che".

La pareja de argentinos, según el taxista, compró de todo: ropa, zapatos, radio, televisor, videocasetera, teléfono, computadora... En el aeropuerto trabaron una discusión con la empleada de la compañía aérea, ya que debían pagar 700 dólares por el exceso de carga. Al final, de puro insistentes, terminaron desembolsando apenas 200.

La pasión, a falta de buen fútbol en los Estados Unidos, son las compras. El 73 por ciento de los argentinos desembarca en Miami, ya sea para quedarse o para seguir viaje. A la caza de ellos y de los brasileños, en particular, están los vendedores de electrodomésticos y de computadoras. Los carteles anuncian que hablan español ("spanglish") y portugués ("portuñol").

"Les fascina el shopping", afirma Michael Aller, coordinador de turismo y convenciones, y jefe de protocolo de la ciudad de Miami Beach. En los registros del Greater Miami Convention and Visitors Bureau de 1997 figura la visita de 308.691 argentinos que dejaron en las cajas registradoras 448.837.000 dólares, un 11 por ciento más que en 1996. Son los quintos en el ranking, después de los canadienses, los brasileños, los alemanes y los venezolanos (creadores del "déme dos").

Miami es uno de los pocos lugares de los Estados Unidos en donde el mate no es visto como una droga peligrosa. Termos y bombillas campean en las playas. El argentino tipo, 44 años de edad, profesional, ejecutivo o dueño de una compañía, va de vacaciones con su familia (3,03 personas), permanece 7,5 noches en hoteles de Miami Beach (ciudad preferida por el 42,10 por ciento) y gasta 1454,64 dólares (sin incluir los pasajes de avión ni los souvenirs ).

Al ego nuestro de cada día, con la avenida más ancha del mundo (9 de Julio) y la calle que nunca duerme (Corrientes), contribuyeron últimamente las relaciones carnales con los Estados Unidos, después de varios años de antagonismo, con el carnet de socios mayores extra NATO, exclusivo en el continente, y con la admisión de una cuota anual de 20.000 toneladas de carne made in las pampas , aún magra, tras seis décadas de veda.

A diferencia de los otros latinoamericanos, los argentinos son los únicos que no necesitan visa si permanecen 90 días o menos en los Estados Unidos. Aquellos que ingresan más de tres veces por año pueden obtener una tarjeta magnética, Inspass, con la que evitan la tediosa fila de Inmigración. " Argies , por aquí", ya dividen las aguas en los aeropuertos.

Pero todo extranjero se asombra cuando se entera de que Buenos Aires está casi empatada con Nueva York en el récord mundial de psicólogos y psiquiátras: 111 cada 100.000 habitantes, según revela Clifford Krauss en el Times: "Los argentinos hablan en forma tan abierta de ir a su analista como de ir al mercado. La costosa terapia es parte de la vida de la clase media, como unas vacaciones en las playas de Mar del Plata o los boletos para la temporada de ópera en el Teatro Colón". Es como si se ufanaran de sus propias neurosis.

Por eso, según el corresponsal Faiola, películas como "Mighty Aphrodite" (Poderosa Afrodita), "Everyone says I love you" (Todos dicen te quiero) y "Deconstructing Harry" (Los secretos de Harry), de consumo más artístico que masivo en su lugar de origen, tienen tanto éxito de taquilla en la Argentina. Es el tercer mercado de Woody Allen, después de los Estados Unidos y Francia.

"¿Por qué Woody Allen en la ciudad del tango? -especula Faiola-. Simple: los argentinos, como el mismo Allen, tienden a creer que tienen más problemas que el resto del mundo, y adoran analizarse hasta la muerte."

El estigma de la arrogancia argentina va de la mano de una educación que, según admiten todos, supera la media. De ella se nutren desde la mayor comunidad judía de América latina, afincada en Buenos Aires, hasta los hijos de los inmigrantes de otros orígenes. Consta también en las fichas del Departamento de Estado: los argentinos, comparativamente, gozan un alto estándar de vida, y la mitad de la población se considera a sí misma de clase media.

En "Los otros americanos", un libro escolar de español, las autoras, Nina Lee Weisinger y Marjorie Johnston, hacen decir a Alberto, un estudiante ficticio: "Buenos Aires se llama el París sudamericano. Para su tamaño tiene más millonarios que ninguna otra ciudad, y todo el mundo parece tener dinero. Como Nueva York, es una ciudad cosmopolita y se ve en sus calles gente de muchas nacionalidades que habla varias lenguas. Hoy día esta capital dista de Nueva York siete días por aeroplano, y se dice que dentro de poco sólo distará cuatro días". Fue editado en 1934.

Buenos Aires, en la mira de Hollywood

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- En la película "Independence Day", el rayo de los extraterrestres pulveriza la Casa Blanca. En "Mars Attacks!", los marcianos invaden ciudades de los Estados Unidos. En "Starship Troopers", la cosa cambia: no queda piedra sobre piedra en Buenos Aires. Y el protagonista de la película, un porteño que habla inglés y visita, antes de la invasión, la casona en medio de las despobladas pampas en la que viven sus padres, se venga de los insectos gigantescos que pretenden destruir la Tierra.

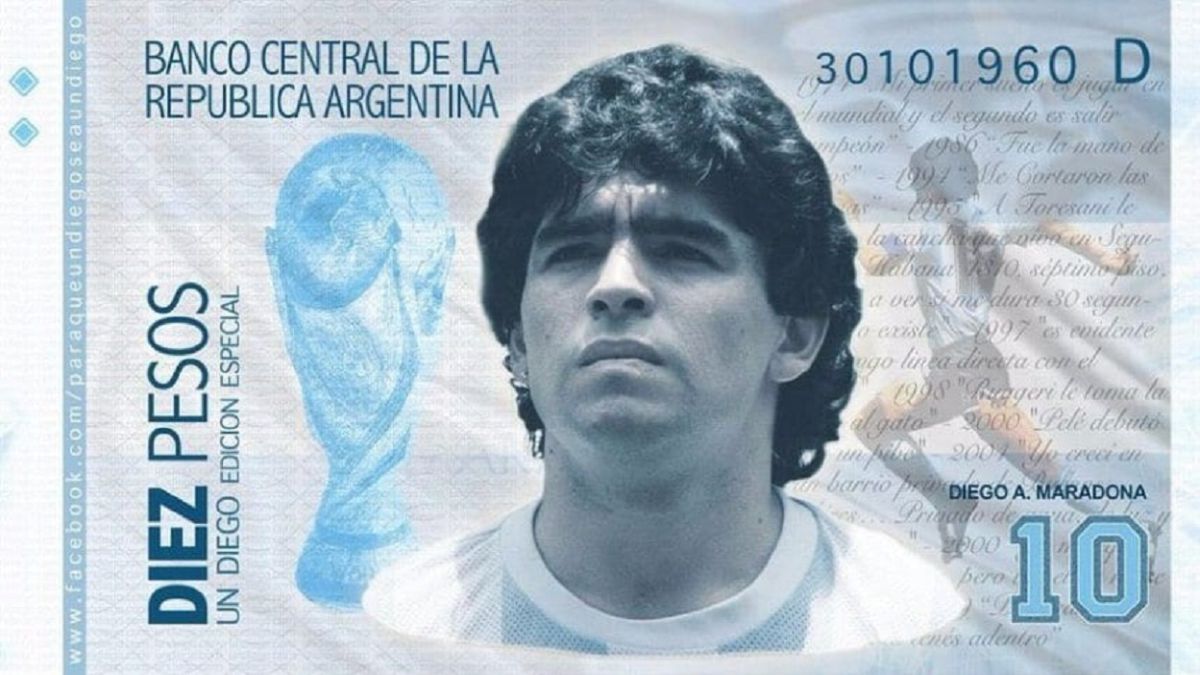

"¿Argentino? Maradona"

Pregunta y respuesta, expresadas por la misma voz, hablan de la asociación libre con el nombre del país. Antes era Evita, gracias a Madonna. O Gardel. O El Che. O Borges y Cortázar, en los círculos intelectuales. O Menem y Cavallo, entre los políticos y los brokers . O Batistuta.

Pero es como si Maradona hubiera superado a todos, acaso por el tiempo multimediático en el que le tocó ser ídolo de multitudes. "Ah, la mano de Dios", sugieren, aludiendo al gol contra los británicos en 1986. Y una mueca de mal humor cuando la conversación aterriza en las drogas.

Inquietud por la economía, después del 5000 por ciento de inflación. Diferencias entre la carne argentina y la norteamericana. El tango. Algún chiste ingenuo sobre argentinos: "Los perros de allá ladran: Esteee... ¡Guau!". Una réplica sobre norteamericanos: "Quienes hablan tres idiomas son trilingües, quienes hablan dos son bilingües y quienes hablan uno son americans ".

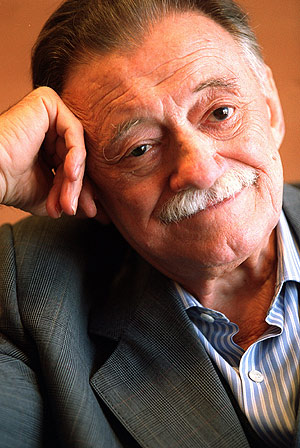

Guelar: "Somos los más conscientes de nuestra locura"

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- "Los argentinos somos los más conscientes de nuestra locura -dice el embajador ante los Estados Unidos, Diego Guelar-. La ciudad de Buenos Aires es muy especial, como Nueva York o París, y tiene sus propias ceremonias, como el psicoanálisis. Si al psicoanálisis puede llamárselo ceremonia, claro. Creo, sin embargo, que la arrogancia que se le atribuye al porteño es parte de su sentido del humor."

Guelar, entrerriano de nacimiento, porteño por adopción, sostiene que la arrogancia puede ser parte del sentimiento de provinciano exiliado que arrastran los porteños: "El jefe de gobierno (Fernando de la Rúa) es cordobés y un ex intendente, como Carlos Grosso, es chaqueño", abunda en detalles.

Todas las ciudades grandes, sobre todo aquellas en las que el hombre suspende los ritos del pago chico, como la siesta, tienen algún componente de locura, según explica.

"La prepotencia del porteño es algo sí como el orgullo de la pertenencia -afirma Guelar-. Pienso que va a ayudarnos el nuevo status de ciudad Estado. Durante muchos años, la Argentina tuvo un problema de identidad en el que la relación con nuestros vecinos estaba marcada por una vocación de diferenciarnos, pero, a la vez, mantuvimos una política de fronteras abiertas." Y agrega: "Ni en los peores momentos de la desocupación, con una tasa del 19 por ciento, se levantó una voz política para expulsar a los chilenos, los bolivianos, los paraguayos o los uruguayos que viven en el país. Eso puede ser una contradicción con nuestra arrogancia".

Moscas blancas

Los argentinos, sin embargo, suelen ser moscas blancas en reuniones con latinoamericanos, ya que son considerados algo así como europeos, o intrusos, en un continente al cual no se sienten integrados.

"Sí, eso molesta un poco, sobre todo por la actitud altiva que tiene el porteño", confiesa Santiago Canton, director de Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex director de América latina del National Democratic Institute (NDI), brazo internacional del partido de Bill Clinton.

Canton, nacido en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, radicado aquí desde hace 10 años, todavía se sorprende cuando un porteño, en un diálogo con norteamericanos o en un taxi, se siente orgulloso de ser confundido con un italiano o con un francés.

"Yo no creo que Buenos Aires sea una ciudad europea, sino una mezcla de Europa con América latina -indica-. Evolucionó, nos guste o no, como las otras capitales del continente, respetando los ciclos políticos y culturales. Que algunos argentinos se sientan más europeos y marquen la diferencia es otra cuestión. Ese intento es real. Por eso, nos dicen arrogantes. Entre los latinoamericanos siempre hay pica entre los países, pero, habitualmente, la Argentina es el blanco de todos".

Jorge Elías

(La Nación, 7 de septiembre de 1.998)

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/DHOXDM5HBJG55CLJUZJCINPHGI.jpg)